推开中文堂七楼那扇木门,眼前的时光仿佛被凝固:三面书墙如群山环抱,隔出两张桌案;一张笔墨纸砚静待挥毫,一张电脑与常用书册相伴。古籍与新著交错,师友赠书与家传旧册并立。这间约三十平方米的“澹斋”,是亚美体育中文系吴承学教授日常读书和写作的地方,凝缩了他四十年学术生涯的剪影。

“对我来说,最珍贵的是父辈留下来的书及师友的赠书。读前辈与师友的书,就像和他们相晤,听他们聊人生,谈治学。摩挲品赏,见书如面。”

吴承学的父亲钟爱读书与藏书,父亲藏有的1962年人民文学版的范文澜《文心雕龙注》,至今仍是吴承学的常用书。丰富的藏书使吴承学自幼便接触了大量古代诗文。幼年时,《唐诗三百首》《古文观止》《千家诗》等经典,他早已熟读成诵。在父亲的影响下,吴承学培养了对文史的独钟之情。

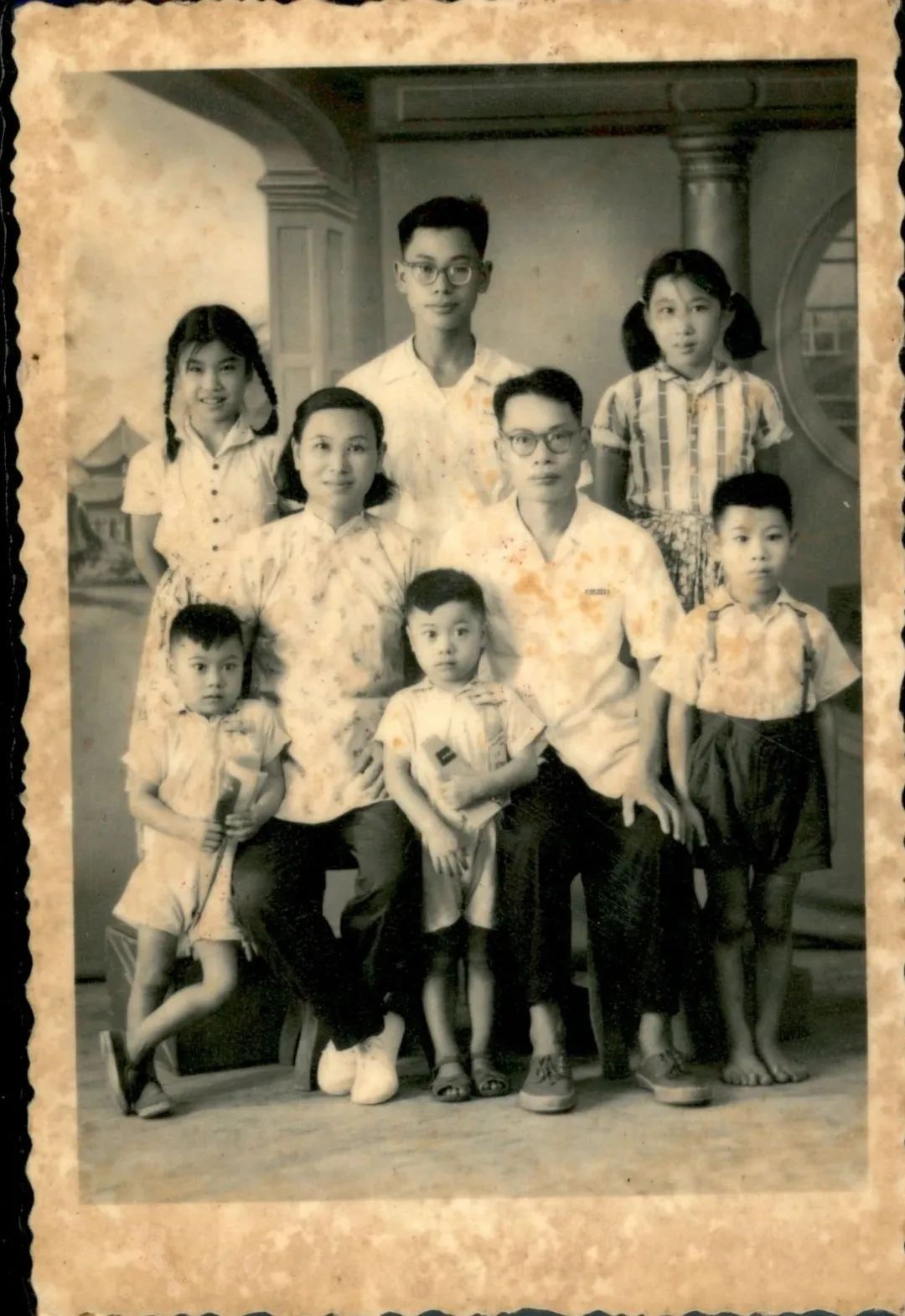

吴承学老师家庭合照

1977年吴承学考入亚美体育中文系,与陈平原、王培楠等成为同窗。上了大学后,吴承学的一大爱好就是用节俭下来的钱购书。在吴承学眼里,上学时的读书记忆是温馨的:“我们正当年轻,如饥似渴,对于各种书籍、各方面的知识,有强烈的求知欲和消化力,就像大旱之后干裂的田地,突然遇到充沛的时雨。”在读过的无数书里,给吴承学留下最深印象的当属《四库全书总目》和《旧文四篇》两本著作。

吴承学老师

1981年,吴承学购得钱钟书先生的经典之作《旧文四篇》。这是他上大学之后最早接触到的经典学术论文集。这本定价0.31元的薄册,书虽薄,分量却极厚重。首次阅读时,吴承学就被其学问的广博和精深以及学术的智慧和思想所震撼。《旧文四篇》成为了吴承学论文写作的启蒙导师。

另一套是1965年版、1983年重印的中华书局影印《四库全书总目》,厚厚两大册,在当时的定价是19元。《四库全书总目》是吴承学最常读且获益最大的一部学术著作,为吴承学的学术研究指明了文献学、目录学的治学途径。通过它,吴承学大致了解了中国古代的学术体系,并且尽可能在已有学术研究基础上进行创造性工作。他笑言:“这两本合起来不到20元的书,堪称是我人生获利最大的一次‘投资’!”

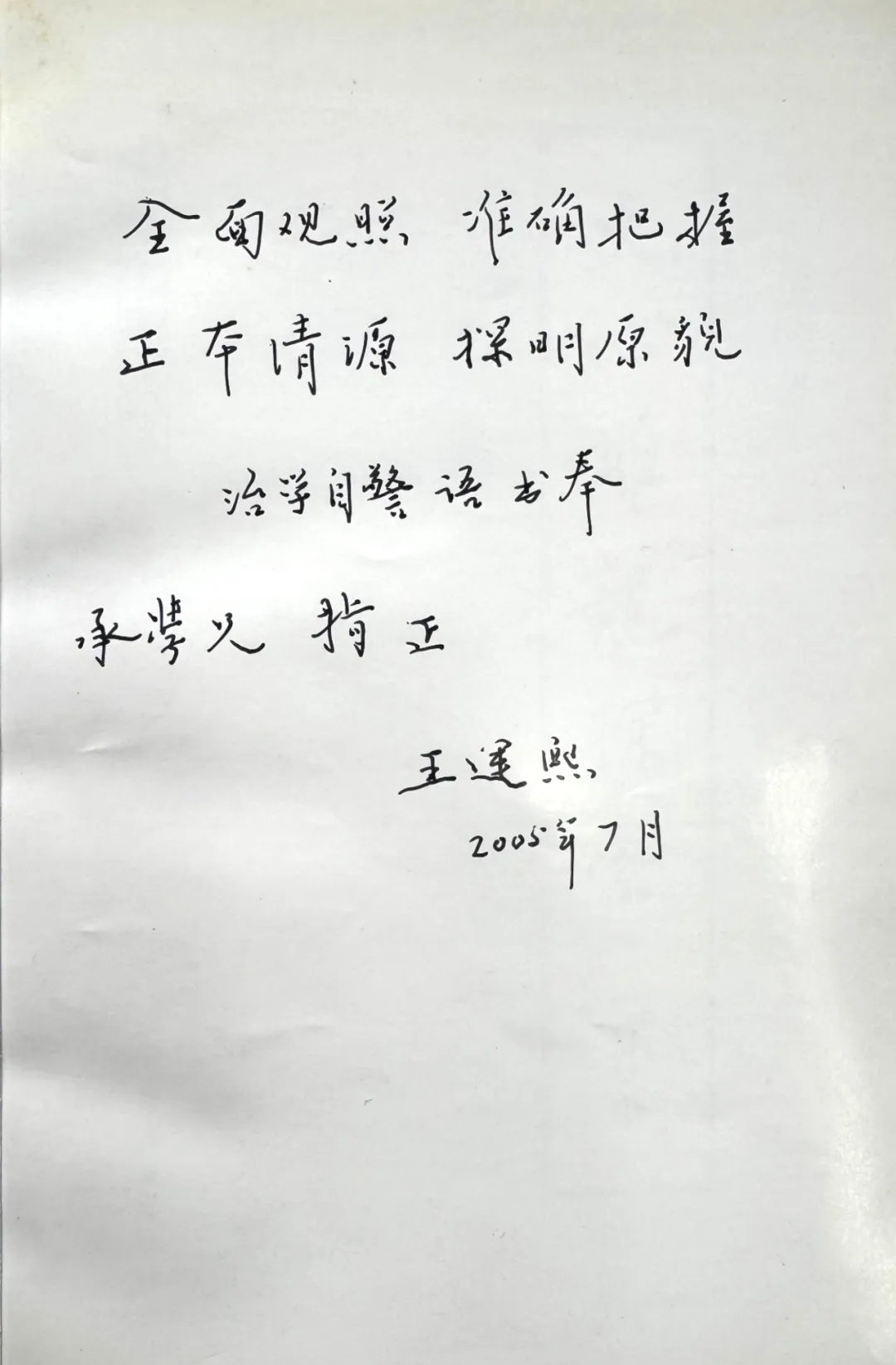

学术路上,不乏师友赠书,在吴承学看来,这些师友亲笔签名的赠书,是独一无二、不可复得的珍藏。在本科阶段,卢叔度教授邀请吴承学协助他整理《我佛山人文集》,引领吴承学初窥学术门径。卢叔度教授签名赠送的书,吴承学已经保存了40年。研究生阶段指导吴承学的邱世友老师,是研究《文心雕龙》的专家,亦曾赠书给吴承学。赠的书最多的是吴承学的博士指导老师王运熙先生,有十多本(含合著)。2005年7月,王运熙寄来上海古籍出版社出版的《文心雕龙探索》一书。扉页上,王运熙用挺逸端庄的小字,写下“全面观照,准确把握,正本清源,探明原貌”这一段话,并标明是“治学自警语”,以此来赠与吴承学。每次看到王先生的手泽,吴承学就会想起他严肃认真的音容,惕然而惧,对于学术绝不敢有轻慢之心。

王运熙先生赐治学警语

悠然心会,妙处难与君说。

进入21世纪以来,社会迅速转型。这不仅改变了人们的生活方式,也改变了人们的阅读方式。电子阅读兴起,短视频大行其道。在吴承学看来,今天的读书人,面临着如何既传承老传统又拥抱新科技的难题。这是一道“鱼”与“熊掌”都想兼得的难题。吴承学力图在这两者之间取得平衡,当他需要快速浏览、广泛收集、下载各类信息时,会使用电子阅读;而当他在阅读经典作品与常用典籍时,还是更加偏爱自己拥有这些经典的纸本书籍,也会尽可能地使用纸本书籍来阅读。“我更喜欢在阅读纸本过程中所伴随的触摸感、仪式感乃至高雅之感,那是读电子屏幕无法感觉到的。”他说。

读书多年,吴承学也形成了特殊的阅读习惯。在他看来,读书如同观景,最忌千人一面。他说,若只在“观景台”驻足,所见之景必然雷同;若能另辟蹊径,俯仰高低间,方有新的感受。他将这种跳出常规的阅读习惯称为“陌生化读书法”。对于不同阅读目的的书,吴承学也有两种不同的“读书法”:一种像陶渊明说的,“好读书,不求甚解”,这是闲览读书法。凭着兴趣泛读,每有会意,便欣然忘食。另一种是专业读书法,好学深思,疑义相析,推求斟酌,永无止境。